Alors que la France vit sous le

régime de l’état d’urgence, une annonce a de nouveau fait

trembler nos frontières en ce début de mois de février : la plupart des

manuels scolaires appliqueront dès la rentrée prochaine des Rectifications

de l’orthographe datant… de plus d’un quart de siècle !

Cacophonies au pays de Boileau et de Racine !

|

« Faut-il écrire ce mot comme le font

Papa et le Larousse ou comme c’est écrit dans mon

livre de classe ? »

|

De fait, le Bulletin officiel

de l’Éducation nationale du 26 novembre a bien recommandé la

« nouvelle orthographe », mais ce sont les éditeurs

eux-mêmes qui ont décidé de la systématiser dans leurs

publications.

Battage médiatique autour de

cette affaire, indignations et tollés (en tout genre) ont remis sur

le devant de la scène une bien curieuse réforme : celle de

1990.

« Igloo ! Vous avez dit iglou ? »

« Ha ! parce qu’il y avait

une réforme de l’orthographe ? » Oui

Monsieur ! Elle a 26 ans. Personne ne l’applique vraiment en France, le grand public l’avait pratiquement oubliée avant ce début d’année, mais elle est là ! On la ressort du tiroir de temps en temps ; nos amis belges et suisses la respectent plus ou moins ; nos dictionnaires mentionnent assez fréquemment la double orthographe des quelque deux mille mots qu’elle concerne, apportant souvent, par là même, plus de confusions que d’éclaircissements : « Igloo ou iglou », nous dit par exemple le Petit Robert, faisant côtoyer sans autre commentaire les deux graphies, l’ancienne et la nouvelle.

|

| « Moi j’ai toujours écrit igloo !?! » |

Monsieur ! Elle a 26 ans. Personne ne l’applique vraiment en France, le grand public l’avait pratiquement oubliée avant ce début d’année, mais elle est là ! On la ressort du tiroir de temps en temps ; nos amis belges et suisses la respectent plus ou moins ; nos dictionnaires mentionnent assez fréquemment la double orthographe des quelque deux mille mots qu’elle concerne, apportant souvent, par là même, plus de confusions que d’éclaircissements : « Igloo ou iglou », nous dit par exemple le Petit Robert, faisant côtoyer sans autre commentaire les deux graphies, l’ancienne et la nouvelle.

Élaborées par le Conseil

supérieur de la langue française et approuvées par l’Académie,

les Rectifications de l’orthographe sont parues au Journal

officiel du 6 décembre 1990. Elles étaient destinées,

affirmaient ses concepteurs, non pas à simplifier l’orthographe

mais à supprimer quelques « incohérences » (ou

supposées telles) de notre langue. Elles n’avaient aucun caractère

obligatoire : la double graphie était autorisée.

« Allez les enfants ! Écrivez ce que je dis, pas ce que j’écris »

Ces rectifications étaient

censées être enseignées à l’école dès les années

quatre-vingt-dix, afin de supplanter peu à peu l’ancienne

orthographe.

Or le 4 février, Najat

Vallaud-Belkacem précisait encore : « Les deux

orthographes sont justes. »

Si les éditeurs de manuels

scolaires s’en mêlent, persistent à vouloir mettre en pratique

une réforme qui n’est pas entrée dans l’usage (voir la preuve

ci-après), dans quelques années, ce sont donc plus de deux mille

mots que parents et enfants, voire professeurs et élèves, risquent

d’écrire différemment.

Tout cela est-il bien éducatif ?

Dans ces conditions, comment faire comprendre aux élèves la

nécessité d’une norme orthographique, d’une bonne orthographe ?

Enfin, rassurons-nous, l’Académie

française a réagi !

Rectifications de l’orthographe : contradictions et volte-face à l’Académie

|

En 2014, dans son livre Dire, ne pas dire, l’Académie française n’appliquait toujours pas les rectifications qu’elle avait pourtant approuvées 24 ans plus tôt ! |

C’est avec un admirable courage, et en prenant toutes ses

responsabilités, que la noble institution affirme dans une

déclaration datée du 5 février : « L’Académie tient

tout d’abord à préciser qu’elle n’est pas à l’origine de

ce qui est désigné sous le nom de « réforme

de l’orthographe »

[…] Le texte auquel il est fait allusion émane du Conseil

supérieur de la langue française […] L’Académie a assorti son

approbation d’une invitation à la mesure et à la prudence dans la

mise en œuvre des mesures préconisées, mettant en garde contre

toute imposition impérative des recommandations […] Elle s’est

proposé […] de juger à terme des graphies que l’usage,

législateur suprême, aura retenues et de confirmer ou infirmer les

modifications recommandées. »

En 1990, pourtant, Maurice Druon

–

qui, il est vrai, n’est

pas l'Académie –

avait longuement justifié ces Rectifications, par exemple la

suppression de la plupart des accents circonflexes sur les i

et les u (cf. documents officiels).

Et là, on s’interroge : si

toutes ces rectifications étaient tellement nécessaires, pourquoi

l’Académie ne les a-t-elle pas utilisées dans les deux ouvrages

Dire ne pas dire (par ailleurs excellents, surtout le premier)

qu’elle a publiés coup sur coup en 2014 et 2015 ?

Dans le premier volume, on

trouve : « reconnaître » (p. 17, au lieu du

« reconnaitre » préconisé dans les Rectifications),

« base-ball » (p. 21, au lieu du « baseball »

recommandé), « goût » (p. 25, au lieu de « gout »),

« croître » (p. 37, au lieu de « croitre »),

« cloître » (p. 48, au lieu de « cloitre »).

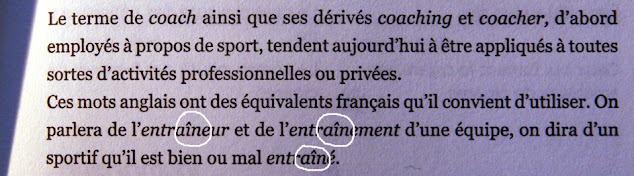

Voilà que page 47 il nous est précisé que, plutôt que « coach »

et « coacher », « on parlera de l’entraîneur

et de l’entraînement d’une équipe, on dira d’un

sportif qu’il est bien ou mal entraîné » (au lieu de

« entraineur », « entrainement »,

« entrainé », prônés par la réforme).

Non, vingt-six ans plus tard, ni

les journaux, ni les éditeurs français, ni même l’Académie

française n’ont retenu tous les éléments de cette réforme.

L’usage (« législateur suprême », cf. plus haut) ne l’a

donc pas retenue. Bref, beaucoup de confusions… et un énorme

flop !

Ne touchez pas à mon coupe-légumes !

Certes, au nom de la logique, il

pouvait paraître légitime d’ajouter un r à

« chariot » lorsque tous les dérivés de « char »

prennent par ailleurs deux r (charrette, carriole…),

de doubler le f de « persifler » et de

prendre quelques autres mesurettes de ce style.

Au premier abord, il semblait

également honorable de rectifier la très capricieuse écriture de

tous ces mots composés à la fois d’un verbe et d’un complément

(un couvre-lit, des couvre-lits, orthographe inchangée), de leur

enlever, quand ils en avaient, leur s (ou x)

au singulier, et de leur en ajouter un, systématiquement, au

pluriel : un porte-drapeau, des porte-drapeaux (selon les

Rectifications).

L’orthographe classique

appliquait déjà cette règle à nombre de noms composés : un

« tire-bouchon », des « tire-bouchons »,

parce que l’objet avait fini par prendre le pas sur l’action

qu’il réalisait (et parce qu’il n’y avait rien de choquant à

ce que ledit objet tire un ou plusieurs bouchons). L’usage avait

d’ailleurs fini par souder le verbe et le complément de nombre

d’entre eux, le « portefeuille » et le « portemanteau »

étaient naturellement entrés dans les mœurs sans que personne n’y

trouve plus rien à redire. Le « porte-drapeau », quant à

lui, demeurait invariable au pluriel, dans la mesure où les

militaires dont il est ici question n’en portent

généralement qu’un (drapeau).

Somme toute, le « coupe-légumes »

de l’orthographe classique (parce qu’il existe plusieurs sortes

de légumes), son « porte-bagages », ses « pèse-lait »

(ils pèsent le lait)… sont très rationnels (réforme : un

coupe-légume, un porte-bagage, des pèse-laits).

Là où il est question de tire-fesses et de porte-avions

|

| Un sèche-cheveu (sans x) est-il bien efficace ? |

Et au pluriel, toujours selon la

réforme, que penser de l’accord de ces noms composés, autrefois

invariables (parce que leur complément possède un caractère

unique ou parce que leur élément verbal ne peut agir que sur un

objet à la fois…) : des « gratte-ciels » (!), des

« cache-cœurs » (?), des « abat-jours » (!)…

des « pare-soleils » (!?!) ?

J’ai rêvé d’une île,

euh, ile…

et puis zut : île

Voilà ! Peut-être

faudrait-il revoir un peu la copie, nous faire une vraie réforme,

logique, très mesurée, réfléchie… Et une fois élaborée, par

pitié, imposez-la pour éviter toute zone de flou !

J’aurais tout de même une

petite requête : s’il vous plaît, si vous

|

| « Île, hot-dog, igloo… S’il vous plaît ! » |

pouviez nous

laisser ne serait-ce qu’un petit couvercle (^)

à nos boîtes (boites pour la nouvelle orthographe), un peu

d’architecture à nos voûtes (voutes, selon les Rectifications), un

peu d’exotisme à nos îles (iles), à nos igloos (iglous) et à

nos fjords (fiords), un peu de saveur à nos dîners (diners), à nos

ragoûts (ragouts), à nos pique-niques (piqueniques), et même à

nos hot-dogs (hotdogs) et à nos fast-foods (fastfoods)… S’il

vous plaît, laissez-nous tout simplement un peu de gout

goût.

Une formation en orthographe à Rennes ? Consultez le catalogue Un monde sans fautes.

Je suis réviseure linguistique et je n'ai pas l'intention de me plier à ces stupidités ! Autant changer de profession ... et puis, vendre des fleurs, ce serait peut-être intéressant !!

RépondreSupprimer25 ans après, si ce n'était une réforme de l'orthographe, se pourrait être le titre d'un bon roman.

RépondreSupprimerJe crains hélas, que ces rectifications, non-obligatoires semble-t-il, créent encore plus de complexité dans la tête des écoliers et même des enseignants.

Une fois de plus on voit les divers organismes responsables de l'état de notre langue, ainsi que ceux qui sont chargés de la transmettre, ergoter sur des mesurettes: qui a jamais fait 40 fautes d'accents et de mots composés dans une même copie ? Aucun de nos cancres les plus zélés. Jamais. Pourtant, 40 fautes, sur une page double, ça se trouve.

RépondreSupprimerSi l'Espagne, si le Japon avaient pris ce genre de mesures, l'Espagnol baragouinerait aujourd'hui un latin arabisant et le Japonais découperait les ordinateurs à grands coups de catanas.

Non. Ces deux peuples ont eu le courage de prendre leur langue à bras le corps. L'une en en faisant une langue phonétique qui s'est imposée dans tous les pays hispanisants. L'autre en inventant de toute pièce une langue écrite pour permettre aux échanges internationaux de s'effectuer et pour que toutes les strates sociales aient accès à l'écriture.

Dans les deux cas, on a assisté à un succès durable. Et que nul ne se permette de considérer que l'Espagnol et le Japonais en aient perdu leur culture. Il trouverait à qui parler... Ou à qui écrire.

Pour qui et pourquoi une réforme ?

Pour tous ceux qui, Français, sont spoliés de leur langue écrite parce qu'ils ne sont pas doués en ce domaine. Et parceque, n'être pas bon en orthographe ressort de l'illettrisme, et donc d'une implicite d'échéance sociale. Une honte, pour tous ceux qui plastronnent derrière leur seule compétence orthographique : ils sont la véritable raison pour laquelle ce capharnaüm existe toujours : il est emblématique de leur statut social, d'un élitisme certain. Tous les singes aiment occuper la branche ou le rocher au plus haut : ça leur permet de se croire plus grands.

Le jour où le français s'écrira phonétiquement, la démocratie aura fait un pas en avant.

Merci de m'avoir lu. J'ai eu beaucoup de difficultés à rectifier les inspirations orthographiques de cette machine qui transmettra, j'espère, intégralement, la totalité de mon indignation.

Je suis enseignant et je suis marocain, j'avoue que la plupart de mes collègues n'ont pas même entendu cette dite rectification de l'orthographe française, en somme, ça nous a aidé à alléger quelques difficultés chez les élèves.

RépondreSupprimer